인터넷 때문에

그레천 매컬러 지음/강동혁 옮김/어크로스/448쪽/1만 9000원

인터넷 도입 30년… SNS 의사소통

말로 하던 상호작용 문자로 교환

약어·비격식 문어로 빠르게 표현

효율성·시각적 뉘앙스 전달 중요

몸짓·표정·낙서 등 사용 어려워져

문장부호·이모티콘으로 감정 공유

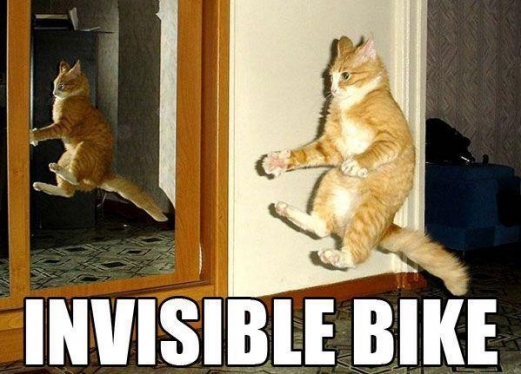

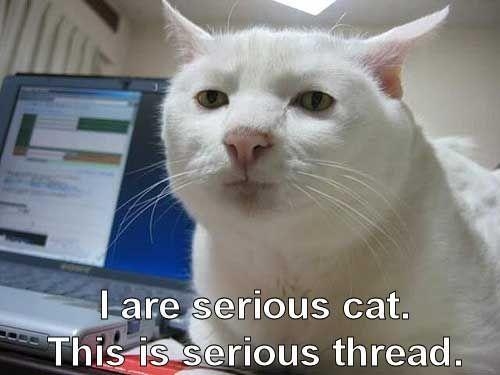

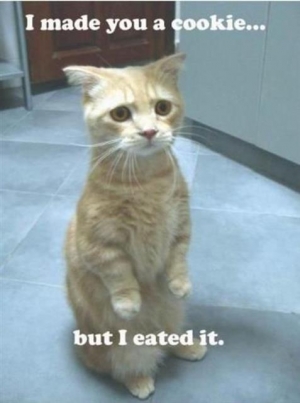

▲ 익살스런 동물 캐릭터의 어법에 맞지 않는 독백을 묘사한 ‘고양이 짤방’ 같은 인터넷 밈은 21세기형 민간전승으로, 나와 비슷한 사람들이 인터넷에 있을 자격을 갖췄다고 주장하는 표현 방식이다. ‘치즈버거를 주겠다고요?’, ‘투명 자전거’(사진), ‘난 진지한 고양이다. 여긴 진지한 스레드다.’, ‘쿠키를 만들었는데요… 제가 먹었어요’ 등 다양한 내용의 인기 밈들.

어크로스 제공

‘안녕’ 또는 ‘여보세요’를 의미하는 영어 ‘헬로’(Hello)는 전화가 발명된 19세기 말 이후부터 인사말로 쓰였다. ‘소리 지르다’(holler)와 어원이 비슷한 이 단어는 수화기 너머 얼굴이 보이지 않는 상대방의 주의를 끌고자 사용돼 처음엔 예의에 어긋난 말로 여겨졌지만 차츰 일상화됐다. 21세기의 우리는 소셜네트워크서비스(SNS)로 매일 의사소통을 한다. 예전에는 말로 하던 상호작용을 문자의 교환으로 바꿔 놓은 인터넷은 우리의 언어생활에 어떤 영향을 미쳤을까.

캐나다 언어학자 그레천 매컬러는 ‘인터넷 때문에’에서 30년이란 짧은 역사를 지닌 인터넷이 언어를 바꾼 양상을 살피며 그 이면에 흐르는 효율성과 시각적 요소의 중요성을 포착한다. 문자를 통해 감정적 뉘앙스를 전달하는 확장된 체계는 절묘하고 독특하다.

▲ 익살스런 동물 캐릭터의 어법에 맞지 않는 독백을 묘사한 ‘고양이 짤방’ 같은 인터넷 밈은 21세기형 민간전승으로, 나와 비슷한 사람들이 인터넷에 있을 자격을 갖췄다고 주장하는 표현 방식이다. ‘치즈버거를 주겠다고요?’(사진), ‘투명 자전거’, ‘난 진지한 고양이다. 여긴 진지한 스레드다.’, ‘쿠키를 만들었는데요… 제가 먹었어요’ 등 다양한 내용의 인기 밈들.

어크로스 제공

인간의 언어가 변화하려면 많은 시간을 함께 보내고 친밀감을 느끼는 친구가 있는 ‘강한 유대’와 함께 새로운 사람을 많이 만날 수 있는 ‘약한 유대’ 모두 필요하다. 인터넷은 이 두 가지 특성을 모두 갖고 있어 언어를 빠르게 변화시킨다. 친구와도 연결되고 모르는 사람을 팔로(친구 추가)하도록 독려하는 트위터가 대표적이다. 문자메시지나 채팅 등에서 볼 수 있는 인터넷 약어와 같은 비격식 문어는 보다 쉽고 빠르게 의사소통하고자 하는 언어의 효율성 때문에 발달했다.

인간은 말 이외에 몸짓을 통해 의사를 표현한다. 그러나 인터넷에서는 기존 의사소통 방식에서 뉘앙스를 전달하는 데 사용했던 표정과 몸짓, 손글씨의 미묘한 변화, 장난스러운 낙서를 사용할 수 없게 됐다. 이에 따라 그 빈자리는 문장부호, 이모티콘, 이모지, 밈(meme·인터넷에서 유행하는 콘텐츠) 등으로 채워졌다. 예컨대 문장부호 느낌표(!)는 흥분만을 나타내기보다 “도움이 됐으면 좋겠네요!”에서와 같이 따뜻함이나 진정성을 표현하는 경우가 더 많다. 영어권에서 물결표(~)는 “세상에 그거 끝내준다~”(OMG that‘s so cool~)와 같이 비아냥거리는 데 사용된다. 다만 세대 차도 있다. 말줄임표(…)가 기성세대에게는 한 생각이 끝날 때마다 사용하는 ‘쉼’의 의미일 수 있지만, 젊은 세대에겐 ‘말하지 않은 무엇인가가 있어’라는 뜻이 담긴 수동적 공격의 의미일 수 있다.

▲ 익살스런 동물 캐릭터의 어법에 맞지 않는 독백을 묘사한 ‘고양이 짤방’ 같은 인터넷 밈은 21세기형 민간전승으로, 나와 비슷한 사람들이 인터넷에 있을 자격을 갖췄다고 주장하는 표현 방식이다. 왼쪽 위 사진부터 시계 방향으로 ‘치즈버거를 주겠다고요?’, ‘투명 자전거’, ‘난 진지한 고양이다. 여긴 진지한 스레드다.’(사진), ‘쿠키를 만들었는데요… 제가 먹었어요’ 등 다양한 내용의 인기 밈들.

어크로스 제공

단어 바로 옆에 표정을 삽입할 수 있는 이모티콘은 말에 실린 의도에 관한 고의적 신호로 생각해야 한다. “딴 사람들은 보고서 다 냈어요. 님이 꼴찌래요!:)”에서 미소 이모티콘 ‘:)’은 완전한 미소라기보다 메시지의 어조를 누그러뜨려 부드럽게 전달하는 도구다.

▲ 익살스런 동물 캐릭터의 어법에 맞지 않는 독백을 묘사한 ‘고양이 짤방’ 같은 인터넷 밈은 21세기형 민간전승으로, 나와 비슷한 사람들이 인터넷에 있을 자격을 갖췄다고 주장하는 표현 방식이다. 왼쪽 위 사진부터 시계 방향으로 ‘치즈버거를 주겠다고요?’, ‘투명 자전거’, ‘난 진지한 고양이다. 여긴 진지한 스레드다.’, ‘쿠키를 만들었는데요… 제가 먹었어요’(사진) 등 다양한 내용의 인기 밈들.

어크로스 제공

‘:)’의 유래에 대한 설명도 흥미롭다. 1982년 스콧 팔먼 미국 카네기멜런대 교수가 온라인 게시판에서 웃는 얼굴을 뜻하는 ‘:-)’과 슬픔의 ‘:-(’을 제안했는데 젊은층 사이에서 코(-)가 빠진 형태가 인기를 끌었다는 것이다.

하나의 그림 형태로 감정을 표현하는 이모지는 미소를 짓거나 기쁨의 눈물을 흘리는 모습 등 격식 없는 의사소통 표현을 대신한다. 2000년대 중후반 북미 지역에서 유행했던 ‘고양이 짤방’처럼 동물 캐릭터가 등장해 이들의 행동이나 내면 독백을 적어 놓은 인터넷 밈을 만들고 공유하는 것은 나와 비슷한 사람들이 인터넷에 있을 자격이 있다고 주장하는 표현 방식이다.

저자는 사이버 공간이 매력적인 이유는 가정이나 직장과 달리 다른 사람과 상호작용하기 위해 필요한 카페 같은 제3의 장소의 역할을 할 수 있기 때문이라고 분석한다. 이 책은 언어의 오용과 파괴와 같은 논쟁적 주제는 다루고 있지 않다. 하지만 우리는 세대마다 언어를 새롭게 만들고, 나이 든 사람들만 아니라 또래로부터 배운다. 개인마다 미묘하게 다른 형태의 언어를 쓰더라도 상대에게 우리 뜻을 이해시킬 수 있어 언어는 유연하고 강하다고 저자는 결론짓는다. 평소에 채팅으로 ‘ㅎㅎ’와 같은 축약어를 자주 사용하는 독자라면 한 번쯤 의미를 되새기며 읽어 볼 만하다.

하종훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지